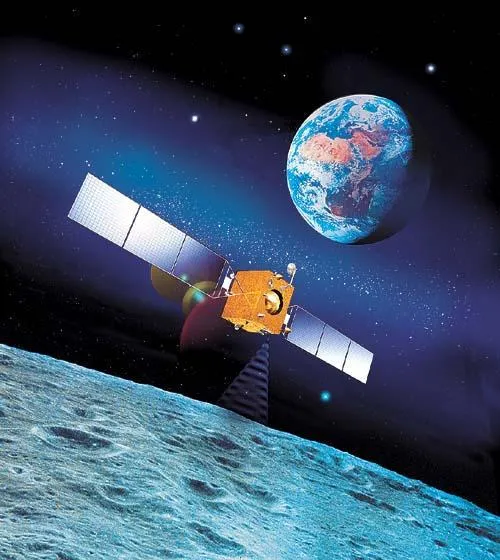

1.绕月探测卫星“嫦娥一号”成功实施受控撞月

2009年3月1日16时13分10秒,中国首颗绕月探测卫星“嫦娥一号”在完成绕月飞行494天的科学探测任务后,成功实施受控撞月,精准降落于月球丰富海区域。

“嫦娥一号”卫星采用经典的“立方体+太阳帆板”构型,整体尺寸约为2.2米×1.7米×2.2米(不含太阳帆板),发射质量约2350千克(含燃料)。

首次实现深空探测中的“受控撞月”,验证了高精度轨道控制、轨道衰减预测等关键技术。卫星搭载的8种科学载荷(如CCD立体相机、干涉成像光谱仪)获取了全月球影像图、月表元素分布等数据,其中全月球影像图分辨率达120米,覆盖月球表面99.9%,为后续月球科学研究提供了核心数据。

这是中国探月工程“绕、落、回”三步走战略的首战告捷,标志着中国成为继美国、苏联之后第三个独立掌握月球探测技术的国家。“嫦娥一号”的成功不仅提升了我国深空探测能力,更推动了航天材料、高可靠电子设备、地月通信等技术的跨越式发展,为“嫦娥二号”“嫦娥三号”及后续探月工程奠定了坚实基础。

2.3G标准(TD-SCDMA)正式商用

2009年1月7日,工业和信息化部向中国移动、中国电信、中国联通发放三张3G牌照,其中中国移动获得中国自主知识产权的TD-SCDMA牌照,标志着我国通信产业从“跟随国际标准”转向“主导自主标准”的关键转折。

TD-SCDMA(时分同步码分多址)是全球首个基于TDD(时分双工)模式的3G标准,由中国电信科学技术研究院(现大唐电信)主导研发,突破了智能天线、联合检测、动态信道分配等核心技术,解决了频谱利用率低、支持不对称业务(如互联网访问)等难题。

TD-SCDMA的商用是中国通信科技“自主创新”的里程碑。打破了欧美对3G标准的垄断,为中国在5G、6G等后续通信技术竞争中积累了标准和产业经验。

3.“天河一号”超级计算机通过验收

2009年10月29日,国防科技大学研制的“天河一号”超级计算机在长沙通过国家验收,峰值运算速度达到每秒1206万亿次(1.206PFlops),这是中国首台突破千万亿次运算的超级计算机,使中国成为继美国之后第二个拥有千万亿次超级计算机的国家。

该设备采用自主设计的“异构加速”体系结构,整合了2560个CPU和5120个GPU,通过自主研发的“麒麟”操作系统和高性能计算中间件实现高效协同。其自主研发的“网格计算”“大规模并行算法”等核心技术,支持气候模拟、石油勘探、生物医药等领域的复杂计算需求。

其诞生标志着我国高性能计算技术从“百万亿次”迈向“千万亿次”,为后续超级计算机的研发奠定了技术基础,推动了我国在大数据、人工智能等新兴领域的快速发展。

4.武广高铁正式投入运营

2009年12月26日,连接武汉与广州的武广高铁正式投入运营。线路全长1069公里,设计时速350公里,是中国首条时速350公里的长距离高速铁路,也是当时世界上运营时速最快的铁路之一。

武广高铁攻克了高速动车组、无砟轨道、列车运行控制系统等核心技术。例如,CRH3C型动车组最高运营时速350公里,采用轻量化铝合金车体、再生制动等技术,能耗较国外同类车型降低10%。其还创新了复杂地形下的桥梁隧道设计(如武汉天兴洲长江大桥,公铁两用斜拉桥),确保了线路的高平顺性和稳定性。

武广高铁的开通标志着中国高铁技术从“引进消化”转向“自主创新”,推动了中国高铁网络的快速扩张,并成为中国高端装备“走出去”的标杆。

5. 微波频段隐身衣原型样件研制成功

2009年,深圳光启高等理工研究院(联合国内外团队),基于超材料技术,成功研制出微波频段(X波段)隐身衣原型样件。

该样件为边长约30厘米的立方体装置,表面覆盖密集的人工金属单元阵列。通过周期性排列的人工金属单元(如开口谐振环结构),在特定频段内调控电磁波的传播路径。当微波(X波段)照射样件时,使目标物体的雷达反射截面积(RCS)降低至原目标的1/100以下,实现了对微波探测的“隐身”。

这是全球首个公开报道的微波隐身衣原理验证样件。不仅填补了国内超材料隐身技术的研究空白,更打破了欧美对隐身材料技术垄断。其技术为后续隐身战机(如歼-20)、隐身舰船的材料设计提供了关键理论支撑。同时,为通信(超材料天线)、医疗(隐身传感器)等民用领域开辟了新方向,为后续“隐身衣”向红外、可见光频段拓展奠定了坚实基础,标志着中国在超材料隐身领域进入国际第一梯队。

6.纳米磷酸铁锂(LiFePO₄)正极材料推出

2009年,比亚迪联合中国电子科技集团第十八研究所推出“纳米磷酸铁锂”正极材料,通过离子掺杂(镁、镍)和碳包覆技术,解决了传统磷酸铁锂电导率低的问题,将电导率提升至10⁻⁴S/cm,循环寿命突破2000次,且成本较钴酸锂降低40%。

研发团队通过“纳米结构设计+表面改性”技术,成功破解了磷酸铁锂的电导率难题:采用“溶胶-凝胶法”结合“喷雾干燥”工艺,将磷酸铁锂颗粒细化至纳米级,大幅缩短了锂离子在颗粒内部的迁移路径,提升离子传输效率;在纳米颗粒表面包裹一层导电碳层,形成“核-壳结构”,同时通过镁、镍等离子掺杂替代部分铁位点,优化材料的电子导电性。改性后的纳米磷酸铁锂电导率提升至10⁻⁴ S/cm,倍率性能从不足50%提升至85%以上。

该材料首次应用于比亚迪首款纯电动车e6的电池组,续航里程达300公里(当时全球领先),推动中国动力锂电池从“钴酸锂”向更安全、低成本的“磷酸铁锂”转型。纳米磷酸铁锂的量产还降低了电动车门槛,为后续新能源汽车产业发展奠定基础。这不仅是一项材料技术的突破,更是中国新能源汽车产业“从0到1”的转折点。

7.年产1万吨生物可降解塑料PLA(聚乳酸)生产线建成

2009年浙江海正生物材料股份有限公司(联合中科院微生物研究所),通过自主研发,攻克了“乳酸聚合工艺优化”“催化剂体系创新”“连续化生产设备设计”三大核心难题,建成国内首条年产1万吨生物可降解塑料PLA(聚乳酸)生产线,产品性能达到国际标准。

研发团队开发出“两步法”聚合工艺(先将乳酸脱水生成低聚物,再高温裂解为丙交酯,最后开环聚合为PLA),将PLA分子量从10万提升至20万以上,产品断裂伸长率达50%。创新“复合催化剂体系”,将聚合反应时间从48小时缩短至24小时,生产效率提升50%。设计专用连续化生产线,解决了PLA热稳定性差的问题,实现万吨级规模化生产。

该成果打破了国外技术垄断,使PLA价格从进口价的8万元/吨降至4万元/吨,推动了可降解包装、一次性餐具、3D打印线材等领域的应用。

8.国内首条年产5000吨电子级高纯氢氟酸生产线建成

2009年,浙江巨化股份有限公司联合浙江大学,攻克了“低杂质提纯”“微量水分控制”“包装材料兼容性”三大技术壁垒,建成国内首条年产5000吨电子级高纯氢氟酸生产线。

电子级高纯氢氟酸是半导体芯片制造的关键材料,长期被日本Stella、森田化学等企业垄断。巨化股份联合浙大研发团队,开发“多级精馏+吸附-离子交换”组合工艺,通过三级精馏塔去除氟化氢中的水分和杂质,金属杂质浓度控制在0.5ppb以下。创新“内衬聚四氟乙烯的不锈钢储罐”包装技术,解决了氢氟酸对普通金属的腐蚀问题,确保产品长期储存(≥6个月)纯度不下降。建立“全流程在线检测系统”,实现从原料到成品的质量全程监控。

该成果使国内半导体企业采购成本降低40%,保障了国内芯片制造供应链安全。

9.丹参多酚酸盐中药注射剂实现规模化生产

2009年,上海绿谷制药有限公司联合上海中医药大学,通过“成分明确、质量可控”的现代中药技术,成功实现丹参多酚酸盐注射剂的规模化生产,推动中药注射剂从“经验型”向“科学型”转型。

绿谷制药采用“大孔树脂吸附+高效液相色谱”技术,从丹参中提取丹参乙酸镁等多酚酸盐类活性成分,并明确其“改善微循环、抑制血小板聚集”的药效物质基础,解决了传统注射剂“成分模糊”的痛点。建立“指纹图谱+多指标定量”双标准,并通过“在线监测+批次追溯系统”确保每批产品质量一致,杂质总量控制在0.5%以下。通过去除大分子杂质,过敏反应发生率从传统注射剂的0.5%-1%降至0.03%以下,临床应用更安全。

2009年,丹参多酚酸盐注射剂获SFDA批准上市,累计销售额超百亿元,成为心脑血管疾病治疗的“中药大品种”。其技术模式被推广至银杏叶、三七等中药注射剂的研发中,推动中国中药现代化进入“成分明确、质量可控”的新阶段。

10.全球首个甲流疫苗研发成功

2009年,全球爆发甲型H1N1流感(“甲流”)大流行,中国科研团队仅用87天(从病毒分离到疫苗获批)便成功研发出全球首个甲流疫苗,创造了疫苗研发史上的“中国速度”。

由中国疾病预防控制中心、北京科兴生物制品有限公司等单位联合攻关,采用“反向遗传技术”快速构建疫苗毒株,并优化了细胞培养(替代传统鸡胚)和纯化工艺,大幅缩短生产周期。

疫苗安全性、有效性通过Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ期临床试验验证,保护率超过85%,且对不同年龄人群(3岁以上)均适用。

该疫苗于2009年9月获得国家药监局生产批件,随后大规模接种,为我国防控甲流疫情提供了关键科技支撑,也标志着中国在传染病疫苗研发领域进入了国际第一梯队。

| 诚然,篇幅再长,也写不尽中华全国总工会100年来的波澜壮阔;画面再大,也画不完中国科技从落后到崛起的百年辉煌;期数再多,也装不下中国产业工人的时代风采和英雄群像。 仅此,献给中华全国总工会成立100周年! |

声 明

限于年代久远、史料局限,引述信息难免有误,敬请指教。

上一篇:中国科技发生了什么:2008年

上一篇:中国科技发生了什么:2008年  下一篇:中国科技发生了什么:2010年

下一篇:中国科技发生了什么:2010年