1.通用高性能微处理芯片龙芯1号研制成功

2002年8月10日清晨6时08分,搭载龙芯1号的计算机成功启动Linux操作系统,中国科学院计算所胡伟武团队成功研制中国首枚拥有自主知识产权的通用高性能微处理芯片龙芯1号。

龙芯1号采用0.18微米CMOS工艺,主频最高达266MHz,包含近400万个晶体管,定点与浮点运算速度均超过每秒2亿次,性能相当于1997年国际主流水平。平均功耗仅0.5瓦,全球首创硬件级抗缓冲区溢出攻击机制,从底层防御黑客入侵,特别适用于网络安全服务器、防火墙等场景。采用MIPS精简指令集,规避了英特尔x86的专利壁垒,同时兼顾服务器与嵌入式应用需求。

龙芯1号的诞生标志着中国在CPU核心技术领域实现从无到有的突破。

2.成功绘制水稻基因组精细图并独立完成水稻第四号染色体精确测序

2002年,中国科学家成功绘制出水稻基因组精细图并独立完成水稻第四号染色体精确测序。

该项研究发现4658个基因,并首次完整测定水稻染色体着丝粒序列,覆盖籼稻97%的基因序列,其中97%的基因被精确定位在染色体上。单碱基准确性达99.99%,覆盖基因组94%的染色体定位序列,达到国际“精细图”标准。

该研究首次全面揭示水稻基因组结构,为解析水稻遗传机制、功能基因挖掘及分子育种提供关键数据。

3.“神舟”三号、四号飞船发射成功

2002年3月25日,神舟三号飞船在酒泉卫星发射中心发射,4月1日返回,首次全面验证逃逸救生系统和冗余控制系统。

神州三号搭载形体假人及生理模拟装置,定量监测代谢、呼吸等关键生理参数,验证生命保障系统可靠性。空间蛋白质结晶装置获得16种结构完整的蛋白质晶体,细胞培养实验产出抗天花粉蛋白抗体和抗衣原体抗体。成功生长锑化镓晶体、碲锌镉晶体。

2002年12月30日,神舟四号飞船在酒泉卫星发射中心发射,2003年1月5日返回,首次实现预备航天员进舱体验,全面测试环境控制与生命保障系统,完善陆海空联合应急救生体系,设立多个应急救生区并实战演练。在微重力环境下实现B淋巴细胞与骨髓瘤细胞(动物)、烟草原生质体(植物)的融合,为空间育种和制药开辟新途径。轨道舱绘制中国首张载人轨道空间环境“安全路况图”,识别南大西洋高辐射区等风险。

两艘飞船的成功标志着中国突破载人天地往返技术,为2003年神舟五号奠定基础。

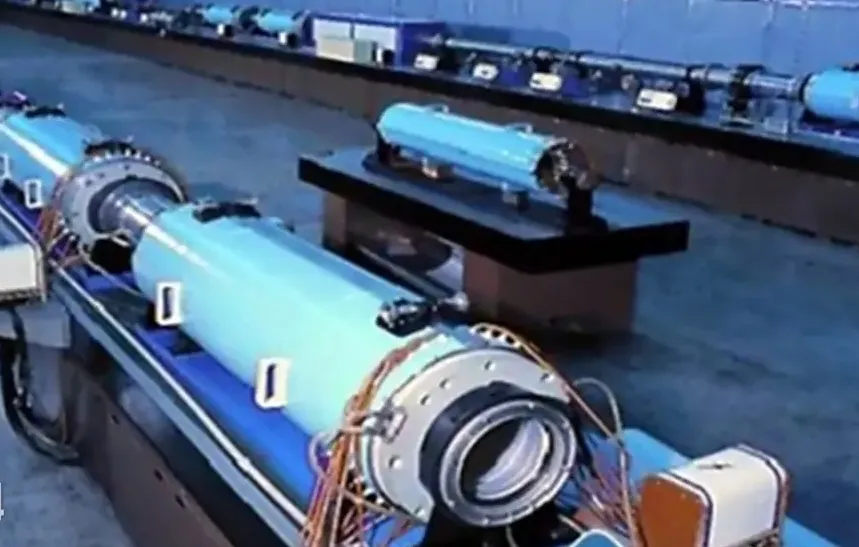

4.“神光二号”巨型激光器研制成功

2002年4月7日,“神光二号”巨型激光器由中国科学院上海光学精密机械研究所研制成功,标志着中国成为继美国之后第二个具备独立研制新一代高功率激光驱动器能力的国家,总体技术性能进入世界前五。

该装置占地约“足球场大小”,集成数百台光学设备,8束强激光通过立体排布的放大链聚焦于燃料靶球,在十亿分之一秒内释放出相当于全球电网电力总和数倍的强大功率。单路激光终端输出能量可达6千焦耳/纳秒/1.053微米波长。支持1纳秒(ns)、100皮秒(ps)两种脉宽,以及1.053μm、0.53μm、0.35μm三种波长的输出。在靶点可产生极端高温(上亿摄氏度)和高压(百万大气压),模拟核聚变反应条件。采用多级放大链设计,突破激光增益与损耗比的瓶颈。

“神光二号”实现大口径光学元件的高精度制造,推动材料科学进步。开发高精度光路自动准直系统和快速电子学控制系统,确保激光束的稳定性和精确聚焦。这不仅是中国高功率激光技术的里程碑,更为人类探索清洁能源和极端物理条件提供了关键工具。

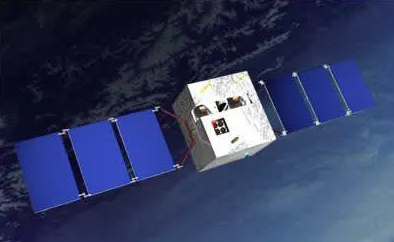

5.“海洋一号A”卫星成功发射

2002年5月15日,“海洋一号A”卫星成功发射。这是中国首颗海洋水色卫星,实现了海洋卫星“零”的突破。

该卫星搭载10波段海洋水色扫描仪和4波段海岸带成像仪,用于监测叶绿素浓度、悬浮泥沙、海表温度等关键参数。首次实现海洋水色、水温环境要素的遥感探测,填补了中国海洋卫星领域的空白。采用单轴驱动器驱动双太阳翼技术(国际首创),减轻卫星重量。利用网络技术优化星务管理系统,减少电缆干扰问题。为黄河、长江、珠江河口资源调查、赤潮监测、海冰预报等提供数据支持。

在轨运行期间(2002-2007年)获取了大量海洋监测数据,推动了中国从“海洋大国”向“海洋强国”的迈进,并为后续海洋卫星体系的完善奠定了基础。

6.首套电控共轨喷油系统研发成功

2002年,中国兵器工业集团第五研究院(无油所)联合高校和企业成功研发出中国首套电控共轨喷油系统,达到欧Ⅲ排放标准。

共轨系统通过将燃油高压存储在“共轨”中,由电子控制单元(ECU)精准调节喷油时机、压力和量,实现燃油效率提升,降低油耗(提升15%以上),减少NOx和颗粒物(PM)排放(降低30%以上),提高发动机功率(提升20%以上)。

电控共轨喷油系统的成功,标志着国产柴油机行业从“引进模仿”转向“自主创新”。

7.鞍钢弓长岭240万吨球团一期生产线建成投产

2002年,鞍钢弓长岭240万吨球团一期生产线建成投产,这是中国首条完全依靠自主技术建设的大型链篦机——回转窑球团生产线,具有重要的里程碑意义。

该生产线建整合了多项创新技术。通过精准控制焙烧温度曲线(800℃-1200℃),提升球团矿的冶金性能。采用PLC系统实现生产过程的实时监控,确保工艺稳定性,通过余热回收和高效除尘技术(如布袋除尘、电除尘),降低能耗和排放。相比传统竖炉工艺,能耗更低(降低15%-20%),球团强度更高(抗压强度≥2000N/个),适应性更广(可处理赤铁矿、褐铁矿等复杂原料)。

该生产线标志着中国在高端冶金装备领域实现了从“引进”到“自主创新”的跨越。该项目的技术积累和经验推广,为中国钢铁工业的绿色发展和国际竞争力提升提供了坚实支撑。

8.发现人类细胞衰老遗传控制程序中的关键环节

2022年,北京大学医学部童坦君、张宗玉教授团队发现P16基因是人类细胞衰老遗传控制程序中的关键环节。

P16基因通过调节Rb蛋白活性(而非激活端粒酶)影响细胞寿命与端粒长度。发现年轻细胞中存在一种负调控因子(分子量约24,000道尔顿),可抑制P16基因表达;衰老细胞中该因子缺失,导致P16基因高表达,加速细胞衰老。

该研究成果首次阐明P16基因在细胞衰老中的主导作用,为我国学者在人类细胞衰老机理上取得的原创性贡献,为衰老机理研究提供新方向。该成果为衰老相关疾病防治、提升人类健康水平及延长寿命等,开拓了新的研究方向。

9.苏里格大气田成功发现与开发

2002年5月22日,内蒙古伊克昭盟成功发现苏里格大气田,其天然气探明地质储量高达6025.27亿立方米,这标志着我国首个世界级大气田的诞生。

苏里格气田位于鄂尔多斯盆地,具有“低渗、低压、低产、低丰度”的“四低”特性,开发难度极大。其储层孔隙度低(<10%)、渗透率极低(<0.1毫达西),且非均质性强,曾被国际认为是“难以经济开发的气田”。长庆油田通过创新勘探开发技术(如低密度钻井液、暂堵液钻井、小井眼钻井等)和测井解释模板,成功攻克了低压气层污染控制、储层识别等难题,实现了对低渗气田的有效开发。

苏里格气田的发现和开发,极大提升了我国天然气资源的战略储

备能力。其储量可满足约2亿人口10年的用气需求,为“西气东输”工程提供了重要资源基础。

10.30万吨级超大型油轮“远大湖”号交付使用

2002年12月20日,由南通中远川崎船舶工程有限公司承建的30万吨级超大型油轮(VLCC)“远大湖”号正式交付使用,并于次日首航沙特阿拉伯,这一事件标志着中国在大型油轮建造领域实现了历史性突破。

该船长333米,宽60米,深29.3米,甲板足有3个标准足球场、11层普通住宅高,船体自重40651吨,堪称“海上巨无霸”。全船共分17个货油舱,可装载3种不同的原油。吃水18.68米,航速15.9节,续航能力2万多海里,其自动化航海系统可实现一人驾驶操作和无人机舱。该船采用国际最新标准的双壳船体。船型设计具有前瞻性,可满足未来5-10年的国际规则要求。

“远大湖”号的诞生不仅是中国造船史上的里程碑,更标志着中国从“造船大国”向“造船强国”的跨越,打破了日本、韩国等少数国家在这一领域的技术垄断,实现了巨型油轮“国轮国造”零的突破。

| 诚然,篇幅再长,也写不尽中华全国总工会100年来的波澜壮阔;画面再大,也画不完中国科技从落后到崛起的百年辉煌;期数再多,也装不下中国产业工人的时代风采和英雄群像。 仅此,献给中华全国总工会成立100周年! |

声 明

限于年代久远、史料局限,引述信息难免有误,敬请指教。

上一篇:中国科技发生了什么:2001年

上一篇:中国科技发生了什么:2001年  下一篇:中国科技发生了什么:1931年

下一篇:中国科技发生了什么:1931年