1. DJS-130小型电子数字计算机研制成功

1974年8月,DJS-130小型电子数字计算机研制成功。

当时我国计算机工业起步,型号杂乱,软硬件不兼容,且受国外技术封锁。四机部组织联合设计组,清华大学张钹教授牵头,联合北京无线电三厂、天津无线电研究所等十余家单位,采用中小规模集成电路设计逻辑电路;开发磁芯存储器,解决数据存储问题;编写监控程序和Basic语言解释器。仅用一年多就制成该机型,字长16位,内存64KB。

该机型开创了我国计算机系列化生产先河,统一了接口标准,促进了软硬件兼容,支撑了科研、工业控制等领域的计算机应用。

2.长征一号”核潜艇编入海军战斗序列

1974年8月1日,“长征一号”核潜艇正式编入海军战斗序列。为打破核垄断,我国决定自主研制核潜艇,技术几乎从零开始。

该核潜艇由719所黄旭华团队设计、渤海造船厂建造。黄旭华带领科研人员用计算尺、算盘等工具,完成核反应堆小型化、艇体线型设计等大量计算。建造中解决了耐压壳体焊接、核动力装置安装等难题,1970年下水后,进行了长航、深潜等多项试验,经过四年调试达到服役标准。

它的入列使我国成为第五个拥有核潜艇的国家,提升了国防实力,奠定了海基核威慑基础,培养了一支涵盖设计、建造、运维的专业科研队伍。

3.大庆油田至秦皇岛输油管道建成输油

1974年12月27日,大庆油田至秦皇岛的输油管道正式建成输油。

20世纪70年代,大庆油田原油产量大幅提升,运输主要依赖铁路,效率较低,受气候影响明显,“北油南运”存在较大压力。为保障原油稳定外输,国家决定建设大庆油田至秦皇岛的长距离输油管道。

该工程由石油工业部主导,管道局、大庆油田等多家单位协同参与建设。1970年,大庆油田至秦皇岛的输油管道启动筹备,1974年12月27日正式建成输油,全长1152公里,是中国第一条长距离、大口径输油管道,被称为“地下大动脉”。

它改变了铁路运输的局限,提升了原油运输效率,保障了大庆原油外输的稳定,为后续“东油西运”“南油北调”管网建设提供了经验,推动了中国石油工业的管道化发展。

4.零膨胀石英玻璃研制成功

1974年,中国建材总院石英玻璃研究室在以张福昌为核心的科研团队努力下,成功研制出零膨胀石英玻璃。

当时航天、军工等领域对这种能抵抗剧烈温度变化的高精度材料需求迫切,且长期依赖进口。张福昌带领团队从原料提纯入手,试验了数十种石英砂处理工艺,包括酸浸、高温提纯等,攻克了熔融过程中的应力控制难题,通过设计特殊的降温曲线,减少内部应力。经过上百次试验,最终使国产零膨胀石英玻璃的线膨胀系数达到预期标准,满足应用要求。该成果填补了国内空白,结束了对外依赖的局面,为航天器件、精密仪器等领域提供了关键材料,支撑了相关产业的生产与研发。

5.伞式太阳炉研制成功

1974年,在全球能源危机背景下,以王大珩为技术指导,中国科学院能源研究所牵头,联合上海、北京等地的机械厂研制出伞式太阳炉。

当时我国急需探索太阳能利用,该设备可通过聚光获得高温,应用于材料熔炼等领域,且受国外技术封锁。科研团队在王大珩指导下,测试了铝膜、银膜等多种反射材料,最终选定高反射率铝膜;设计多段式抛物面结构,解决聚光精度问题;开发手动跟踪系统,确保对准太阳。制成的设备聚光温度超3000℃。

该成果为我国太阳能利用积累了设计、制造经验,助力了新能源装备研发体系的建立。

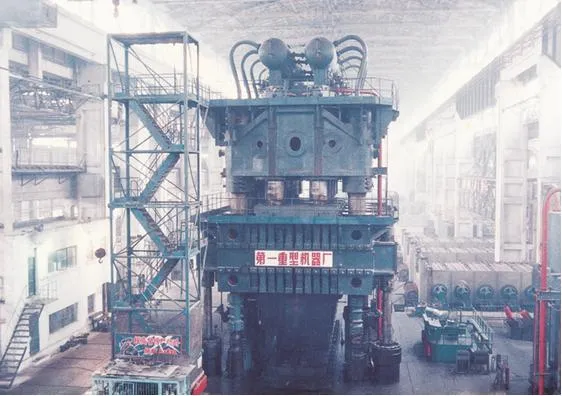

6.亚洲最大模锻水压机投产

1974年,亚洲最大模锻水压机在我国投产,这一成果离不开以林宗棠为代表的工程师团队。当时重工业发展需要大量大型锻件,如飞机起落架、水压机立柱等,我国现有设备吨位不足。

黑龙江第一重型机器厂牵头,林宗棠带领团队联合哈尔滨工业大学等,设计3万吨级整体框架结构,采用巨型铸钢件作为机架;开发多缸同步液压系统,确保压力均匀。解决了大型铸件浇筑时的缩孔、裂纹问题,通过多次模拟试验优化参数。建成的设备可锻造百吨级锻件。该设备使我国具备了生产大型精密锻件的能力,支撑了航空航天领域的制造需求,标志着我国重型机械制造进入新阶段。

7.“黄山号”浮船坞建成

1974年,天津新港船厂在总工程师顾懋祥主持下,建成“黄山号”浮船坞,这是我国首艘可移动修船浮船坞。

随着航运发展,船舶维修需求激增,传统干船坞建设周期长、位置固定,难以满足需求。顾懋祥带领团队设计双坞体结构,采用高强度钢材焊接;开发由多个压载水舱组成的沉浮系统,通过阀门控制实现平稳升降;配备拖带装置,可由拖船牵引移动。建成的浮船坞长百米,宽三十余米,可容纳万吨级船舶。

该浮船坞提升了船舶维修效率,降低了转移维修的成本,促进了航运业的运营保障,为后续更大吨位浮船坞研制提供了设计参考。

8.运-8运输机首飞成功

1974年12月25日,西安飞机制造厂在马凤山团队主导下研制的运-8运输机首飞成功。

当时,我国急需中型运输机,因中苏关系变化中断引进苏联安-12B计划后,决定自主仿制。马凤山带领团队拆解样机,绘制数千张图纸;优化机翼气动布局,增加襟翼面积提升升力;改进起落架,采用多轮式设计适应简易跑道;换装国产涡桨-6发动机,解决动力适配问题。1971年制成原型机后,进行了滑行、短距起飞等试验,经过三年改进,首飞成功。

该机载重20吨,可在土质跑道起降,填补了中型运输机空白,提升了我国航空运输和国防投送能力。

9. 第一代主战坦克研制成功

20世纪60年代,我国装备的59式坦克为苏联仿制产品,难以满足国防需求。1963年,我国启动新一代主战坦克研制,69式坦克研发由此展开。

该坦克研制由第五机械工业部牵头,核心力量来自中国北方工业公司617厂(今内蒙古第一机械集团)和装甲兵科学技术研究所(今装甲兵工程学院科研团队)。总设计师祝榆生带领跨单位攻关小组,克服技术匮乏、工业基础薄弱等困难,在59式基础上创新,攻克100毫米滑膛炮、双向稳定器等关键技术。

1974年,69式坦克定型,成为我国首款自主研制主战坦克,标志着从仿制到自主创新的转变,打破国外技术依赖,提升了陆军战力,还出口多国,为后续研发积累经验,奠定了我国坦克工业独立发展的基础。

10.500吨浮吊建成

1974年,我国建成首艘500吨浮吊,上海江南造船厂总工程师杨槱带领团队参与其中。

当时港口建设、船舶制造急需大吨位起重设备,我国现有设备多为百吨级,无法满足需求。杨槱带领团队联合上海重型机器厂,设计双吊臂结构,采用高强度合金钢制造;开发液压起重系统,配备过载保护装置;优化船体配重,设置多个压载水舱保证稳定性。解决了吊臂焊接变形、液压系统同步等难题。建成的浮吊船长五十余米,主吊臂高四十余米。

该浮吊提升了我国海上吊装能力,加快了港口机械安装、船舶分段吊装进度,在长江大桥建设等重大工程中发挥了作用。

| 诚然,篇幅再长,也写不尽中华全国总工会100年来的波澜壮阔;画面再大,也画不完中国科技从落后到崛起的百年辉煌;期数再多,也装不下中国产业工人的时代风采和英雄群像。 仅此,献给中华全国总工会成立100周年! |

声 明

限于年代久远、史料局限,引述信息难免有误,敬请指教。

上一篇:中国科技发生了什么:1973年

上一篇:中国科技发生了什么:1973年  下一篇:中国科技发生了什么:1975年

下一篇:中国科技发生了什么:1975年